大曲の花火文献

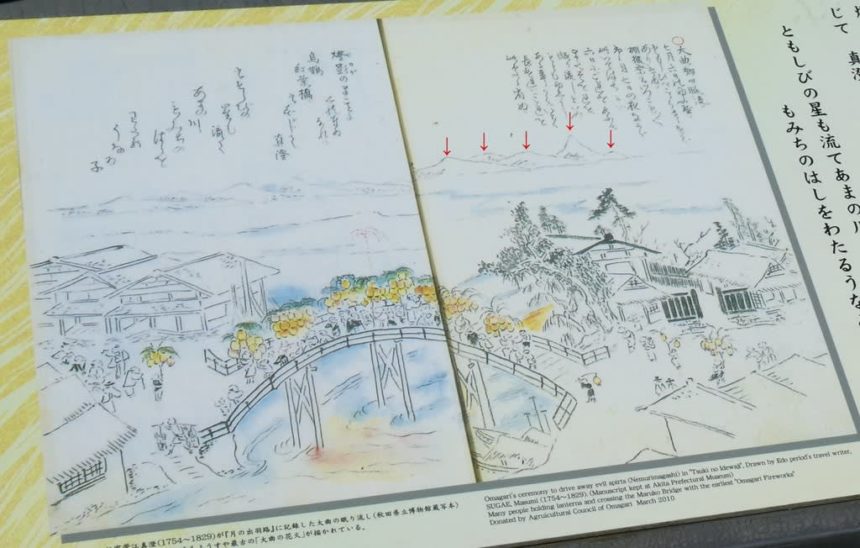

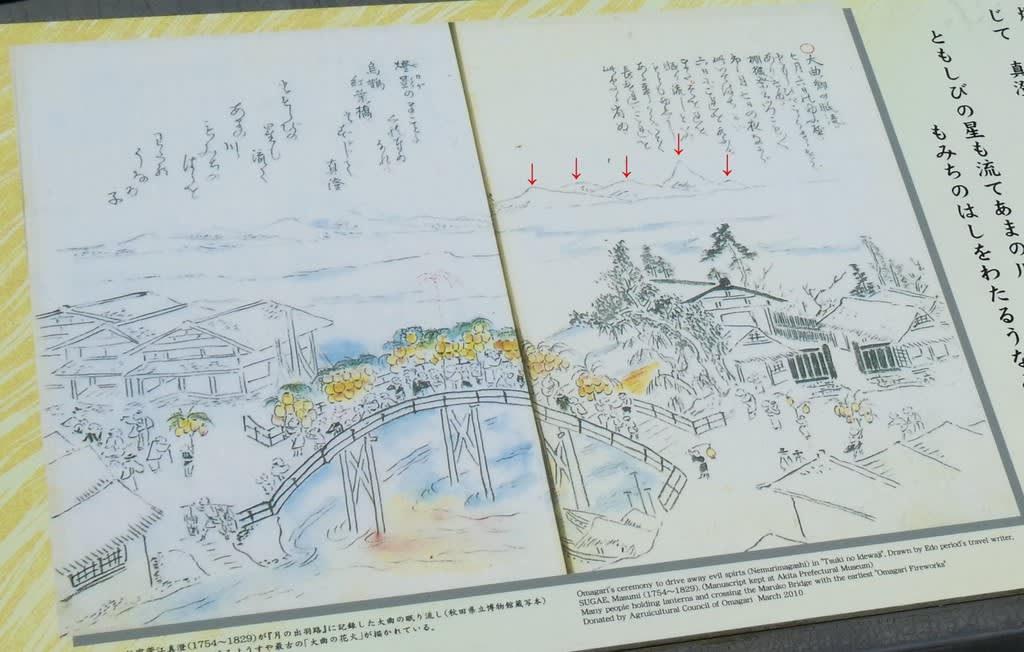

大曲で花火が打ち上げられたのは何時のころからであろうか。藩政期から明治初期を通じての大曲の花火の資料は少ない。文献上で大曲の花火らしきものが初見されるのは菅江真澄著の「月の出羽路」の大曲邑の項で描かれている民俗行事「大曲の郷の眠流」の挿絵である。

「月の出羽路」は文化・文政期に書かれた地誌であるが、その挿絵に 丸子橋の上を行く眠り流しの灯篭の群と共に、後方の河原で打ち上げられている狼煙(初期の花火)が描かれている。

また、大曲の諏訪神社に所蔵されている明治初年の作と推定されている「大曲年中行事絵巻物」に大曲村の祭典風景の中に花火が打ち上げられている様子が描かれている。以上の2つが、藩政から明治にかけての花火に関する唯一の文献(資料)である。

藩政時代から花火はあった

勿論、藩政時代から秋田藩内にも広く花火は普及している。当時、秋田藩から出された町触れにも再三にわたって花火の禁止が触れ渡されている。因に、明和7年(1770年)7月6日の町触れには「花火停止の儀は以前より仰せ渡され候得とも」とあって明和7年以前から花火禁止の触れがなされていたことを知ることができるとともに、現在残されている秋田藩の「町触控」から拾い上げただけでも、明和7年以降16回にも及ぶ禁止の町触れが見られる。

これは当時の民家が草葺や茅葺のため、火災の防止策としての藩がとった措置である。しかし、民衆はこの通達にも拘わらず密かに花火を打ち上げてt楽しんでいる。当然大曲もその例から洩れるものではないと思われるが、大曲に花火が普及したのは、江戸時代初期から明治初期にかけてのことと見るのが妥当であろう。

水運が花火の隆盛を招く

江戸末期までに一寒村に過ぎなかった大曲は、その後仙北平野の米産地の中心地ということに加え、雄物川に接続する丸子川船付場がその集産地という好条件に恵まれ急速に反映を遂げる。

大曲~土崎間の交流は当然商業の街として発展し、丸子川の河港を中心とした周辺には豪商が軒をつらね、観楽街、繁華街が形成されていった。

このような街が発展するに伴い、花火の需要も多くなり、地主や商人の中には花火師を出入りさせて保護、援助する者などもあり、花火はこれらの人たちの趣味とも相まって、行事や祭りに欠かせない存在となった。

祭典と花火

何処の地でも例外ではないが、特に大曲では祭典と花火は切り離すことができない存在である。その祭典について田口松圃翁(明治〜昭和期の新聞人 「仙北新報」社長;秋田県議)は、昭和9年発行の「大曲町郷土史」の付録に「町の思ひ出」として次のように書いている。

花火好きの多い事も町の名物であった。その頃の花火は県名では仙北だけの産物で、その仙北でも神宮寺と宮林だけが花火師の産地であった。だから自然神宮寺の八幡の祭りと諏訪の祭札が花火のシーズンとなった。

大曲の人は昔から花火好きだった。お祭の時の花火は花火を奉納する人の家々の前に筒を据え付けて打ち上げた。だから自然危険なものだから屋根に人をあげてをいて見張をさせた。

お祭の第一夜たる御差棒の森厳な行列がお宮を出て神宿当番の家に向ふ時にその行列の近づいた順々に、そして盛に打ち上げた。それで「もう御差棒が出た」事が判った。

神輿の渡御は朝の中に社を出た。この早朝から柏子木を打って「お供ゾローイ」触れて歩いた。いよいよ御神輿の行列が宮を離れる頃から巡幸の道筋につれて打ち上げられるから「もうお神輿さんが来た」事が判って家々では家人一同街路に面した室に出て奉送迎をした。

その頃の花火は現在のそれとは比べにならぬほどダラケたものであった――が「花火」といふものをこの昔ので頭に焼き付けてゐた人々は今の協議会の花火をやり出したあたりは反ってアッケなく見映えがしないと思った人が多かった。

その頃一尺玉は注文主も花火師も冒険的な試みであった。それは径一尺の堅木をくり抜いてそれに同じ木の厚ぼったい蓋をした中に火薬を詰込んだ物であった。だからそれが空中で開いた後この木彫りの玉が目にも止まらぬ加速度で落下して来たのに屋根が打ち抜かれた家もあった――が神明の呵護にや人間に当たった事はなかった。

その頃の花火の玉は今の紙張りとは違って曲木で出来てゐたので随分怪我をした者もあったし、クロ(不発の事)を打ったのがコケラ葺き茅ぶき屋根へ燃え移る事は珍しくなかった。

このように大曲では祭典と花火は切りはなすことのできないものであった。

和火から洋火に

明治初期、当地方の花火は和火と呼ばれる合薬が使用されていた。

和火とは黒色火薬(硝石、硫黄、木炭粉の混合)で、樟脳や鉄の粉、鉛の粉などを発色料として混合したもので、爆発力が低く、光もよわく、色にも変化がなく、ただ濃淡の光と匹敵する火の粉が花火の変化であった。それでも電燈のない当時としては明るく見えたものと思われる。

昼花火は、大雷、三弾雷、袋物が主で、夜花火は流星、連星などポカ物が主体であった。

明治12年(1879)、それまで花火を改革する新しい材料が始めて輸入された。

それは、従来花火に使用されてきた硝酸カリにとってかわる塩素酸カリウムである。

塩素酸カリウムは従来の花火とは比較にならないほどの高熱を発し、その焰色や花火の色は和火時代とはひかくにならないあざやかなものである。

続いてアルミニウムやマグネシウムのような金属粉も輸入されるようになり、これらに薬品を混ぜ合わせて造られる花火を和火時代の花火と区別して洋火というようになった。

しかし、当地方の花火が洋火に変わるのは明治38年(1905)の奥羽線開通以降のことで、この当時に至ってようやく洋火の新しい材料や技術なども入手できるようになり近代花火への第一歩を踏み出した。

幼稚であった花火も、新材料の使用と技術の向上によって音も大きく色彩も美しいものとなった。これに伴い花火事故に対する規制も強化された。